Quer zur Lausitzer Straße, wo unsere geliebte Fabrik liegt, verläuft die Reichenberger Straße. Mehr als 2 Kilometer lang und voll verschiedener Gewerbe, diese Straße kann man als klassische Berliner Straße bezeichnen. Doch es gab eine Zeit, in der die Straße ein bisschen zu sehr vernachlässigt wurde.

Von der Stadt gab es keine Initiative, um diesen Ort als schönen Lebensraum aufzuwerten. 1986 jedoch hat die Stadt – zusammen mit der Internationalen Bauausstellung – einen Wettbewerb gestartet, um dies zu ändern. Der Umbau der Straße begann 1985, um der Straße mehr Grünfläche zu geben, den Verkehr zu entschärfen, um mehr Gehwege und Fahrradwege zu ermöglichen und das Pflaster zu erneuern. Abgerundet wurden diese Anstrengungen mit einem Künstlerwettbewerb: Mosaiken zur Verschönung der Straße!

„Links und rechts der Reichenbergerstraße, sechszehnmal der Blick ins Innere der Blöcke“

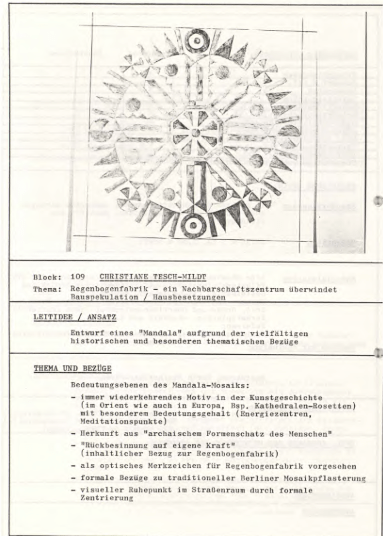

„Aufgabe des Wettbewerbs war es, in Wiederaufnahme und zeitgemäßer Interpretation der alten Berliner Tradition Mosaikfelder auf den Gehwegen der Reichenberger Straße künstlerisch zu gestalten.“

Wer sich schon mal einen Spaziergang in der langen Allee gegönnt hat, ist vielleicht schon über ein paar dieser Kunstwerke gestolpert. Wie vom Titel des Wettbewerbs angekündigt, wurden 16 Mosaiken geplant, die einen Einblick in die reiche Geschichte der Straße ermöglichen und sie mit ihrer Gegenwart verbinden. Es scheint, dass nur 15 Mosaike realisiert wurden, den Grund dafür habe ich aber nicht gefunden.

Auch die Regenbogenfabrik hatte Teil des Projektes sein sollen, in dem es durch ein Mosaik zum Thema „ein Nachbarschaftszentrum überwindet Bauspekulation / Hausbesetzungen“ dargestellt sein sollte. Aber der Entwurf schied im Auswahlverfahren leider aus.

Vermutlich wurde dieses Projekt um den Zeitraum der Wende ausgeführt, aber ganz sicher bin ich mir nicht, da es schwierig war, ausführliche Information dazu zu finden. Wer es besser weiß, ist herzlich willkommen uns darüber mehr zu erzählen!

Die Kunstwerke stellen vielfältige Seiten der Geschichte der Straße dar. Die Mosaiken erzählen beispielsweise von der Arbeiterbewegung, von der Großen Berliner Pferdebahn, die ihr Depot in der Manteuffelstraße hatte und in der Straße bis 1896 fuhr, oder auch von der Klavierfabrik von Carl Bechstein.

Auf diesem Bild kann man die Blockverteilung der Straße sehen:

Und das sind die verschiedenen Themen, die ich durch meine Detektivarbeit nachvollziehen konnte:

Blöcke 142 und 148: „Pflaster/Kirche mit sozialem Engagement“ von Nobuho Nagasawa, Symbolhafter „Mosaikstrom“ ähnliche zur Schlangen in zwei korrespondierenden Wellenlinien beidseitig der Reichenberger Straße.

Block 147: „Nachrichtentechnik – damals und heute/Frauenarbeit“ von Lutz Werner Brand, Eckiges Mosaikfeld mit einem Kreis in der Mitte, wo eine Hand einen Telefonhörer hält.

Block 141: „Mehr grün in der Stadt (Höfe in Kreuzberg)“ von der Schulgruppe Ernst-Abbe-Oberschule, Darstellung des Blockes durch Vorderhausfassaden in einem Grünbereich gelegt.

Block 145: „Der Kampf um die Feuerwache und die Pumpe“ von der Gruppe Pflastertrost, Abbildung eines kaputten Schornsteins, umgeben von Regenbogensplittern.

Block 139: „Klavierfabriken in Berlin“ von Irene Niepel, verschiedene Klaviertastaturen.

Block 138: „Arbeiterbewegung“ von Werner Mühlbrecht, Darstellung eines Steinsetzers mit einer Taube über den Kopf.

Block 144: „Vom Milchgeschäft zum Supermarkt“ von Hanefi Yeter, Abbildung verschiedener Phasen des Geschäftes, Kuh mit Melker/Verkäufer/Käufer.

Block 144: „Vom Milchgeschäft zum Supermarkt“ von Lutz Werner Brand, Achtecke mit den Überschriften „Brot, Käse, Milch, Butter“.

Block 107: „Pferdebahn – Straßenbahn“ von Friederike Kilian, Schienen mit Pferdehufen.

Block 107: „Arbeiterbewegung“ von Walter Kronstein, 16 Kacheln mit verschiedenen Werkzeugen einbetoniert.

Block 106: „Von den Gartenbaufeldern zum Mietkasernenblock“ von Silvia Klüge und/oder Bärbel Rothhaar, Kombination von mehreren Elementen, Balken auf einer Seite und Schaufel/Pflanzen auf der anderen, leider sehr beschädigt; deswegen nicht mehr so gut erkennbar.

Block 108: „Kreuzberger Mischung: Luisentheater-Wohnhaus-Spezialisiertes Gewerbe“ von der Gruppe Pflastertrost, 3 Standorte und Mosaikdarstellungen: Rosette mit SO36 und Kreuzberg geschrieben, kleine abstrakte Braun/Weiße Mosaik und Große bunte Mosaike aus unterschiedlichen Formen.

Ich zähle also nur 12 Mosaikgesamtwerke und bin mir unsicher, ob die 15 dokumentierte Mosaiken so gezählt wurden, dass die mehrteiligen Projekte auch als einzelnen gezählt wurden. Andere Themen wurden in der Dokumentation auch genehmigt, aber diese habe ich in meinen Spaziergängen rauf und runter durch die Allee trotzdem nicht gefunden:

- Badevergnügen (Block 143/149)

- Kinder in der Großstadt (Block 146)

- Selbsthilfe im Quartier/Widerstand (Block 140 aber wurde vermutlich in der Mosaik des Blocks 107 einbezogen)

- Einwanderung damals und heute (Block 138)

- Zerstörung von Geschichte- Kriegszerstörung, Angst und Schrecken des Bombenangriffs/Krieg gegen Bewohner (Block 88)

Es gibt nicht viel Dokumentation zu dem Projekt, deswegen entschuldige ich mich im Voraus, wenn manche Informationen fehlerhaft sind. Zu den mageren Quellen gehören offizielle Dokumente, die in den Archiven des Friedrichshain-Kreuzberg-Museums zu finden sind: Und es gibt diesen Artikel in der Kreuzberger Chronik, der den Bau der Mosaiken auch nach dem Fall der Mauer datiert:

„Die Reminiszenz im Straßenpflaster ist Teil eines Kunstprojektes, das nach dem Fall der Mauer ins Leben gerufen wurde, um das Image der Schmuddelstraße etwas aufzupolieren. 15 solcher Mosaike waren »links und rechts der Reichenberger Straße« im Pflaster des Trottoirs entstanden und sollen Spuren in die Vergangenheit aufzeigen.

Verschiedene Künstler schufen Straßenbilder von spielenden Kindern, wiesen mit einer schwarz-weißen Klavier-Tastatur auf die dortige Klavierfabrik von Carl Bechstein oder mit einer Friedenstaube auf das nahe gelegene St. Marien-Krankenhaus hin. Die Worte »Brot, Käse, Butter, Milch« sollen an die Bäcker, Metzger, Milch- und Gemüseläden erinnern, in denen einst alles Lebensnotwendige in der Straße verkauft wurde. Ins Pflaster eingelassene Werkzeugschlüssel und Maschinenteile sind eine leise Reminiszenz an die glorreiche Gründerzeit und die anschließende Arbeiterbewegung, die auch in der Reichenberger Straße mit ihren Produktionsstätten in den Hinterhöfen ihre Spuren hinterlassen hat.“

Auf jeden Fall den Anblick wert und es ist schön, mal zu wissen, worauf wir treten, wenn wir diese Straße entlanglaufen: nicht nur Steine, sondern auch Geschichte.

https://www.kreuzberger-chronik.de/chroniken/2013/oktober/strasse.html

Weitere Quellen:

https://www.rbb-online.de/heimatjournal/videos/reichenberger-strasse-zwischen-trubel-und-ruhe.html

https://berlin.museum-digital.de/?t=objekt&oges=43502

https://berlin.museum-digital.de/singleimage.php?resourcenr=86844

https://fhxb-museum.de/xmap/media/S7/T1791/U22/text/fhxb_spk_gutber_00407_72.pdf

Charlotte Castillon-Weiss